软聚合物复合材料机器人通过电场驱动与无线供电的深度融合,突破了传统刚性机器人的物理限制,其核心技术路径和应用价值可从以下维度解析:

一、电场驱动的低能耗革新

1.材料与机制的协同突破

新型电致变形凝胶(e-MG)由硅橡胶基质、硅油介电液体与纳米碳颗粒复合而成,通过非接触式电场实现精准驱动。纳米碳网络(最佳含量0.5wt.%)在电场下形成电荷迁移通路,使材料应变响应速度提升至24.2mm/s,较传统水凝胶快27倍。这种材料无需内置电极,仅通过外部电场配置即可实时调整变形模式,例如仿蛙舌的快速抓取(应变率500%/s)或垂直壁面攀爬,能量转换效率达70%-80%,能耗仅为电机驱动的1/10。

2.低场驱动的技术升级

弛豫铁电聚合物(如P(VDF-TrFE-CFE-FA))通过双键钉扎效应细化晶畴,在10V/μm电场下即可实现19体长/秒的高速运动,较传统PVDF材料提升5倍。这种材料在560Hz高频电场下仍能保持稳定,成功应用于双足机器人的仿生步态设计,可承载自身2倍重量并穿越复杂地形。中国科学院团队则通过刚性短链交联技术,将高介电弹性体的介电损耗降低70%至0.1以下,解决了强场驱动下的发热问题,延长器件寿命至10,000次循环以上。

二、无线供电的远程作业赋能

1.多场景适配的能量传输技术

磁共振耦合(1-5米):工业管道检测机器人通过13.56MHz共振线圈实现85%的能量传输效率,在5米距离内稳定获取100mW功率,持续作业8小时。

电磁感应(厘米级):消化道检查机器人(直径12mm)通过体外贴附式线圈实现90%效率的无线供电,无需体内电池即可完成30分钟微创手术,避免感染风险。

射频能量收集(10米+):核辐射区监测机器人可接收10米外基站的WiFi信号,将1-10μW射频能量转化为电能,支持长期环境数据采集。

2.能量管理的智能优化

机器人内部集成微型超级电容(1mF)与能量管理模块(EMS),可在待机时存储90%能量,作业时动态分配80%功率至驱动单元。例如,微创手术机器人在UWB通信(能耗<5μW)的同时,通过自适应功率调节技术将供电波动控制在±5%以内,确保操作精度。

三、多领域应用的实战落地

1.生物医疗:微创与精准治疗

穿山甲仿生机器人:同济大学团队开发的毫米级机器人通过磁场驱动实现卷曲运动,在猪胃模型中3秒内加热至70℃完成止血,同时可口服进入小肠治疗出血点,较传统内窥镜更具灵活性。

神经修复辅助机器人:聚酰亚胺/硅橡胶复合机器人通过射频供电(1米距离)实现μm级神经电极定位,在脑部狭小区域辅助植入手术,避免有线牵拉损伤。

2.工业检测:狭小空间的高效巡检

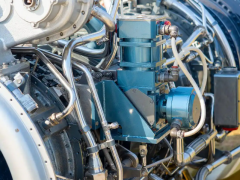

航空发动机管道机器人:直径25mm的电场驱动机器人通过磁共振供电(3米距离)进入30mm冷却管道,柔性本体可适应50mm弯曲半径,检测效率较传统有线设备提升2倍。

锂电池极耳检测机器人:电磁感应供电的柔性夹爪(抓取力5N)在5mm间隙内完成焊接质量检测,时间从1小时缩短至20分钟,且无机械划伤风险。

3.极端环境:远程监测与作业

深海热泉机器人:耐压软复合材料(30MPa)通过海底基站实现5米距离60%效率的无线供电,在40-100℃环境中持续监测水质达1个月,替代传统需频繁回收的电池供电设备。

核辐射区机器人:耐辐射硅橡胶机器人通过射频能量收集(10米)实现γ射线剂量实时监测,数据采集密度较人工巡检提升10倍,且无需人员进入危险区域。

四、未来技术演进方向

1.材料性能突破

高力密度驱动:开发“介电弹性体-形状记忆聚合物”混杂材料,通过热-电协同驱动将抓取力从5N提升至20N,同时保持能耗<200mW。

自修复能力:引入动态共价键交联的水凝胶材料,在机械损伤后30分钟内恢复80%力学性能,适用于长期复杂环境作业。

2.能源与通信创新

激光供电技术:探索1064nm红外激光传输,在10米距离实现55%能量转换效率,支持大型厂房巡检机器人的长距离作业。

脑机接口集成:开发柔性电极阵列,通过无线信号直接读取神经信号,实现瘫痪患者对机器人的意念控制,已在动物实验中完成基础验证。

3.系统智能化升级

多模态感知融合:在柔性本体中嵌入光纤光栅与压阻传感器,实现温度(精度±0.1℃)、应变(精度0.1%)的实时监测,结合AI算法优化运动路径。

集群协作能力:通过分布式控制系统实现多个机器人的自主避障与任务分配,例如在火灾现场形成链式救援网络,协同搬运重物。

五、商业化与产业前景

当前,柔性微型机器人市场正以16.8%的年复合增长率快速扩张,预计2031年达241.8亿美元。中国企业通过材料创新(如自修复水凝胶)和制造工艺突破(如4D打印),有望在医疗领域占据50%以上份额,并在工业检测、环境监测等场景实现国产替代。未来,随着电场驱动效率的进一步提升和无线供电距离的突破,这类机器人将在深空探测、生物医学等高附加值领域展现更大潜力,推动机器人技术从“刚性执行”向“柔性智能”的范式转变。