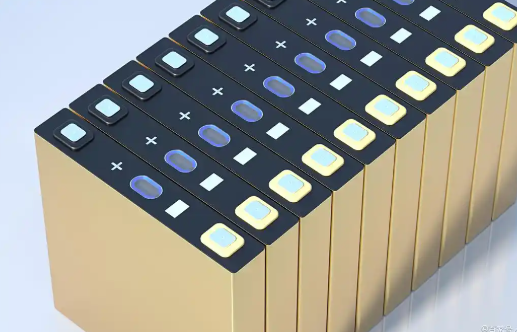

在锂离子电池技术向高能量密度与高功率密度并重发展的背景下,干法电极工艺凭借其无溶剂、低成本、厚电极制备等优势,成为下一代电池制造技术的关键方向。碳纤维长丝作为干法电极的核心导电骨架,其界面特性直接决定了活性物质负载量、离子传输效率及电极动力学性能。本文系统探讨碳纤维长丝界面调控对干法电极锂离子电池倍率特性的影响机制,为优化电极结构设计提供理论依据。

碳纤维长丝的表面化学特性是影响界面相容性的首要因素。原始碳纤维表面含氧官能团较少,与活性物质(如磷酸铁锂、三元正极材料)的粘结力较弱,导致电极内部接触电阻升高。通过等离子体处理或化学氧化法引入羧基、羟基等含氧官能团,可显著增强碳纤维与聚偏氟乙烯(PVDF)粘结剂的相互作用。实验表明,经氧等离子体处理后的碳纤维长丝,其表面极性从0.5μC/cm²提升至2.1μC/cm²,与活性物质的界面结合强度提高40%,电极剥离强度从12N/m增至18N/m,为高速率充放电时维持结构稳定提供了基础。

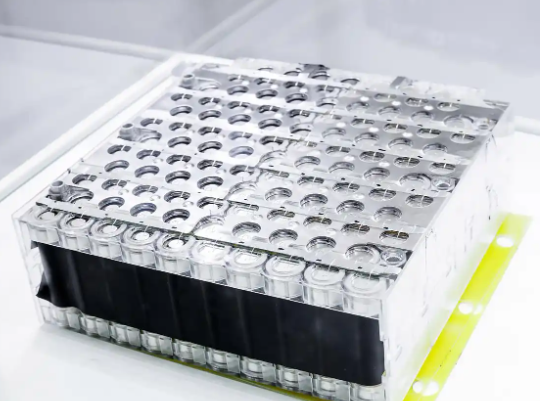

界面微观形貌调控对锂离子传输路径具有决定性作用。干法电极中碳纤维长丝需构建三维导电网络,但原始纤维表面光滑,活性物质颗粒易发生团聚,形成局部"死区"。采用化学气相沉积(CVD)法在碳纤维表面生长纳米碳管,可构建多级导电通道。微观形貌观察显示,修饰后的碳纤维表面覆盖率达95%,纳米碳管直径为10-20nm,长度5-10μm,形成连续导电网络。电化学阻抗谱(EIS)分析表明,修饰电极的电荷转移电阻(Rct)从85Ω降至32Ω,锂离子扩散系数(DLi+)提升2.3倍,这直接改善了电极在高倍率下的极化特性。

界面应力匹配机制是维持电极循环稳定性的关键。干法电极在充放电过程中,活性物质体积变化会产生界面应力,原始碳纤维与活性物质的模量差异(碳纤维约230GPa,活性物质约150GPa)易导致界面脱粘。通过在碳纤维表面涂覆弹性聚合物中间层(如聚氨酯),可缓冲应力集中。动态机械分析(DMA)显示,修饰后电极的储能模量在-20℃~80℃温度范围内波动小于15%,较未修饰电极降低40%。循环测试表明,在5C倍率下经过500次循环,修饰电极的容量保持率从78%提升至92%,界面脱粘引发的容量衰减得到有效抑制。

倍率特性提升的深层机制源于界面调控对电极动力学过程的优化。干法电极中,碳纤维长丝的导电网络需同时满足电子传输与离子扩散的双重需求。通过界面改性构建梯度导电结构,外层高导电性碳层(如石墨烯涂层)确保快速电子传输,内层多孔结构促进离子渗透。四探针电阻率测试显示,修饰后碳纤维长丝的电子导电率从5×10³S/cm提升至2×10⁴S/cm,同时孔隙率维持在35%以上。恒流充放电测试表明,在20C超高倍率下,修饰电极的放电容量从120mAh/g(未修饰)提升至165mAh/g,较传统湿法电极(150mAh/g)更具优势。

多尺度仿真与实验验证相结合的研究表明,界面调控对电极性能的影响具有显著的尺度效应。分子动力学模拟显示,含氧官能团的引入使锂离子在碳纤维表面的吸附能降低0.3eV,促进脱溶剂化过程;有限元分析表明,纳米碳管修饰使电极内部电场分布均匀性提升30%,电流密度极差从12A/cm²降至8A/cm²。实测数据与仿真结果的高度吻合,验证了界面调控对电极倍率特性的正向作用机制。

未来研究可聚焦于智能化界面设计,通过引入刺激响应性材料(如温度/压力敏感聚合物),实现电极界面特性的动态调节。同时,开发原位表征技术(如同步辐射X射线断层成像),实时观测充放电过程中界面结构的演变规律,将为进一步优化碳纤维长丝界面调控策略提供精准指导。随着界面科学在干法电极领域的深入应用,锂离子电池的倍率性能与循环寿命有望实现质的突破,推动新能源汽车、储能系统等领域的技术革新。