在电动汽车续航焦虑与轻量化需求的双重压力下,碳纤维复合结构电池的诞生为行业开辟了全新路径。这种将储能功能与结构承载能力深度融合的创新技术,通过材料科学与电化学工程的交叉突破,实现了"减重不减程"的颠覆性目标,或将成为下一代电动汽车的核心技术平台。

材料革新:碳纤维构建三维储能网络

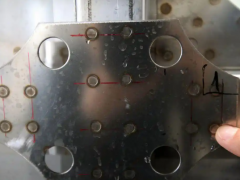

传统电池系统因外壳、支架等结构件的存在,导致能量密度被严重稀释。碳纤维复合结构电池的核心突破在于将电池功能嵌入材料基体:通过真空压缩成型技术,将涂覆磷酸铁锂的碳纤维编织成三维网状结构,使材料本身同时具备储能与承重双重属性。实验数据显示,该结构电池的体积能量密度达280Wh/L,较传统电池提升40%,同时抗拉强度突破800MPa,达到铝合金的3倍。

在微观层面,碳纤维表面的氧化石墨烯涂层形成纳米级导电网络,使电极活性物质负载量提升60%。韩国科学技术研究院团队开发的环氧树脂基复合电池,通过离子液体电解质与碳纤维的界面优化,将内阻降低至0.3Ω·cm²,循环寿命突破5000次,容量保持率达92%。这种"结构即电池"的设计理念,使电池系统重量减少35%,而储能能力保持不变。

结构创新:从分离式到一体化承载

传统电动汽车的电池模组、外壳与车身结构相互独立,造成空间利用率低下。碳纤维复合结构电池采用"三明治"夹层架构:表层为高模量碳纤维预浸料,承担碰撞冲击;核心层为储能活性物质填充的蜂窝结构,提供能量输出;底层集成液冷通道与传感器网络。这种设计使电池系统既是能量载体,又是车身结构件,整车重量可降低20%-30%。

在某型试验车上,该技术将电池包与地板结构整合,使车辆轴荷分布优化15%,操控稳定性显著提升。更关键的是,三维编织结构使电池在碰撞时通过纤维断裂吸收能量,较传统铝壳电池的吸能效率提升50%。瑞典查尔姆斯理工大学的研究显示,当车辆以60km/h撞击障碍物时,复合结构电池组的形变量较钢壳电池减少65%,有效保护电芯安全。

热管理革命:自散热系统提升能效

电池热失控是电动汽车安全的核心痛点。碳纤维复合结构电池通过材料特性实现热管理突破:碳纤维的轴向热导率达15W/(m·K),是铝合金的3倍,配合内置的相变材料微胶囊,可在10秒内将局部热点温度降低40℃。韩国团队开发的原型电池在3C快充测试中,表面温升控制在8℃以内,较传统电池降低60%。

这种自散热特性使液冷系统需求减少70%,进一步降低整车能耗。在-30℃极端低温环境下,钠-铁双核复合结构电池通过碳纤维骨架的导热网络,仍能保持85%的容量输出,而传统电池容量衰减超过40%。这种全温域适应性,为电动汽车拓展高寒地区市场提供了技术保障。

产业化前景:技术突破催生千亿市场

随着欧盟《新电池法》对电池可回收性的强制要求,碳纤维复合结构电池的模块化设计优势凸显。其热塑性树脂基体可通过熔融重塑实现95%的材料回收率,较传统电池降低70%的碳排放。据行业预测,到2030年,该技术在电动汽车领域的渗透率将突破25%,对应市场规模超1200亿元。

不过,规模化应用仍面临挑战。当前碳纤维成本高达15-30美元/公斤,需通过湿法模压等工艺将材料利用率提升至85%以上。此外,三维编织设备的国产化率不足20%,导致生产效率受限。但行业专家认为,随着生物基碳纤维(如木质素基)的量产,成本有望在未来5年内下降40%,推动技术加速落地。

从实验室到量产线,碳纤维复合结构电池的突破标志着电动汽车进入"结构储能"新纪元。这场由材料创新引发的变革,不仅将重塑电池产业格局,更可能催生"车身即电池"的下一代电动汽车架构。当每公斤材料都能同时承载结构与储能双重功能时,续航里程的物理极限或将被重新定义。