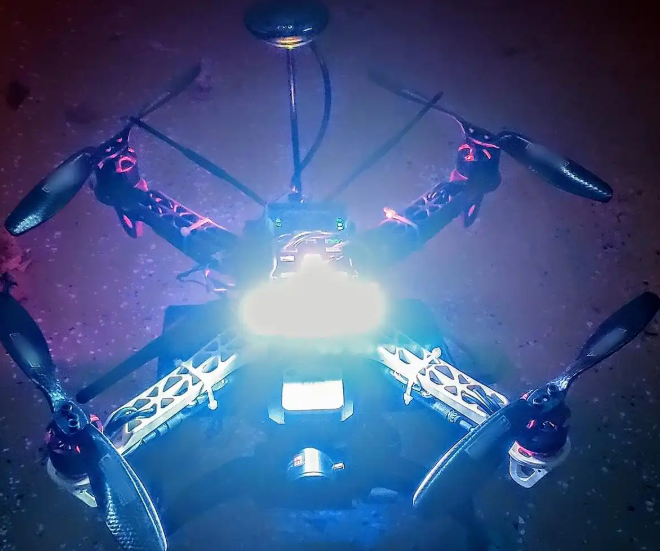

在无人机技术飞速迭代的今天,材料选择直接决定着飞行性能的天花板。碳纤维复合材料凭借其"轻如铝、强于钢"的独特优势,已成为中高端无人机外壳的首选材料。这种选择并非偶然,而是源于无人机对"极致轻量化"与"可靠耐用性"的双重追求——碳纤维外壳通过减重提升30%续航能力的同时,以远超金属的结构刚性和抗冲击性能,支撑起农业植保、物流配送、高原测绘等多场景的复杂需求。从材料性能的量化突破到制造工艺的创新升级,碳纤维正在重新定义无人机的设计逻辑。

轻量化革命:续航与载荷的双重突破

无人机的续航能力与有效载荷始终受限于结构重量,而碳纤维复合材料的密度优势成为破局关键。数据显示,碳纤维复合材料的密度仅为1.5-1.6g/cm³,相当于铝合金(2.8g/cm³)的54%、钢材(7.8g/cm³)的20%。这种极致轻量化带来的直接收益是续航能力的显著提升:采用碳纤维外壳的多旋翼无人机,整机重量较铝合金方案降低25%-30%,在同等电池容量下续航时间延长20%-25%。美国"全球鹰"无人侦察机正是通过65%以上的碳纤维使用率,实现了连续40小时的超长航时,其机翼结构在减轻重量的同时,仍能维持高速飞行时的气动稳定性。

碳纤维的比强度优势进一步放大了轻量化价值。材料力学数据显示,碳纤维复合材料的比强度(强度/密度)高达785×10⁷cm,是铝合金(115×10⁷cm)的6.8倍,钛合金(76×10⁷cm)的10.3倍。这意味着在相同重量下,碳纤维外壳能承受更大的载荷压力。某农业植保无人机采用碳纤维机身和旋翼后,在整机重量降低42%的情况下,有效载荷反而从10公斤提升至15公斤,作业效率提升50%。对于物流无人机而言,这种"减重增载"的特性更为关键——京东物流的碳纤维无人机通过结构优化,在续航100公里的基础上,载货量提升至20公斤,单位里程的货运成本降低35%。

轻量化还带来了能源效率的系统性优化。碳纤维外壳的低惯性特性使无人机的加速响应速度提升15%,在复杂地形的机动飞行中能耗降低10%-15%。更重要的是,减重直接减少了电池负担,使电池重量占比从传统金属结构的45%降至30%,形成"减重-节能-续航提升"的正向循环。深圳某企业开发的碳纤维测绘无人机,通过机身、机翼、起落架的全碳纤维化,实现整机减重4.2公斤,在搭载相同光学设备时,单次飞行时间从45分钟延长至68分钟,单日测绘面积增加60%。

结构刚性与抗冲击:多场景适配的核心保障

无人机在复杂环境中的可靠性,很大程度上依赖外壳材料的结构刚性。碳纤维复合材料的比刚度(刚度/密度)达到113×10⁷cm,远超铝(26×10⁷cm)和钛(25×10⁷cm)。这种高刚性特性使无人机在高速飞行或强气流环境中不易变形,能保持稳定的气动外形。测试数据显示,碳纤维机翼在时速120公里的气流冲击下,最大变形量仅为铝合金机翼的1/3,确保了飞行姿态的精确控制。在高原强风环境中,采用碳纤维外壳的测绘无人机能够稳定作业,而传统材料机型则因结构震颤导致数据精度下降20%以上。

抗冲击性能的突破源于材料设计的协同创新。单一碳纤维虽强度高但脆性大,通过"碳纤维-橡胶"叠层结构设计,可使能量吸收能力提升40%以上。实验表明,含3层橡胶夹层的CFRP结构在低速冲击下,既能通过橡胶层缓冲冲击力,又能依靠碳纤维层维持结构完整性,冲击后的剩余强度保留率达85%,远高于纯金属结构的60%。这种特性对物流无人机尤为重要——某配送无人机在5米高度坠落后,碳纤维外壳虽出现局部裂纹,但内部电池和货物完好无损,而传统塑料外壳机型的损坏率高达70%。

铺层优化技术进一步强化了场景适配能力。通过调整碳纤维的铺设角度和层数,可定向优化外壳的力学性能:0°铺层增强轴向承载能力,±45°铺层提升抗剪切性能,90°铺层控制横向刚度。农业植保无人机的机臂采用"6层0°+2层±45°"的铺层设计后,在药液载荷和振动冲击下的疲劳寿命从500次作业提升至1500次。更先进的仿生铺层技术借鉴贝壳珍珠层结构,使外壳的抗裂纹扩展能力提升50%,在多砂石的沙漠环境中使用寿命延长2倍。

耐候性与 corrosion resistance 拓展了无人机的应用边界。碳纤维本身具有极高的化学稳定性,在50%浓度的酸碱环境中性能几乎无变化,配合耐候性树脂基体后,能适应-40℃至80℃的宽温域环境。在沿海高盐雾地区,碳纤维外壳的腐蚀速率仅为铝合金的1/20,某海洋监测无人机采用碳纤维结构后,维护周期从3个月延长至1年。而在高温沙漠环境中,碳纤维外壳的热变形温度达180℃以上,避免了工程塑料外壳在烈日暴晒下的变形问题。

制造工艺与成本控制:从实验室到产业化

先进成型工艺的成熟推动碳纤维外壳走向规模化应用。热压罐成型工艺能制造出内部质量均匀的高性能部件,使碳纤维无人机的关键结构件力学性能波动控制在5%以内,但设备投资较高适合高端机型。模压成型工艺则实现了效率与成本的平衡,通过2500吨压力机和精密模具,可在10分钟内完成无人机外壳的一体化成型,生产效率较传统工艺提升8倍,适合消费级和工业级无人机的批量生产。某无人机企业采用全自动模压生产线后,碳纤维外壳的日产能从20件提升至300件,单位制造成本下降40%。

材料创新与工艺优化持续降低应用门槛。大丝束碳纤维的价格下降成为关键推动力——T300级25K碳纤维价格已降至85元/公斤,较十年前下降60%以上。短切碳纤维技术通过将长纤维"化整为零",使材料成本再降30%,同时保持70%的强度保留率,特别适合制造非承力外壳部件。回收碳纤维技术的突破更打开了成本下降空间,通过化学回收的再生碳纤维成本仅为原生材料的60%,在无人机外壳的次要结构上应用已通过强度验证。

结构一体化设计减少了装配成本与重量惩罚。传统金属外壳需要30-50个零件组装,而碳纤维一体化成型外壳可将零件数量减少80%以上,不仅降低装配工时,更消除了连接部位的应力集中隐患。某四旋翼无人机的碳纤维一体化机身,通过RTM树脂传递模塑工艺一次成型,较分体式金属结构减重48%,同时结构强度提升30%。这种设计在物流无人机上的应用,使机身密封性能提升,可在雨天正常作业而无需额外防水措施。

数字化制造技术提升了性能一致性。通过CAD/CAE仿真与拓扑优化,工程师可精准预测外壳的应力分布,实现材料的"按需分配"——在应力集中的机臂根部增加碳纤维铺层,在低应力区域减少材料用量,使重量再降15%。某企业引入的数字孪生系统,能模拟不同工况下的外壳受力状态,将新产品开发周期从12个月缩短至6个月,同时通过工艺参数的智能调控,使产品合格率从75%提升至92%。

政策驱动与场景拓展:低空经济的材料基石

政策支持加速了碳纤维在无人机领域的渗透。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》明确提出推动复合材料在无人机中的规模化应用,将轻量化水平作为核心指标之一。地方政府也通过专项补贴降低企业应用门槛,如江苏省对采用碳纤维结构的无人机企业给予15%的研发补贴,广东省则建设复合材料中试基地,为中小企业提供技术支持。这些政策推动下,国内无人机碳纤维使用率从2018年的15%提升至2025年的45%。

多场景需求进一步释放材料潜力。在军事侦察领域,碳纤维外壳的雷达波反射率仅为金属的1/10,配合吸波涂层可实现隐身性能,某军用无人机采用碳纤维-吸波材料复合外壳后,被探测距离缩短60%。在应急救援场景中,碳纤维外壳的抗冲击特性保障了无人机在复杂地形的可靠性,四川某救援无人机在地震废墟中完成12次侦察任务后,机身仍保持完好。更具创新性的是碳纤维在特种无人机上的应用——氢燃料无人机采用碳纤维储氢罐与机身一体化设计,在减重的同时提升了氢气储存安全性,续航突破4小时。

未来趋势呈现"性能升级+成本优化"的双轨并行。一方面,T800级高模量碳纤维的应用使外壳刚度再提升20%,满足大型货运无人机的结构需求;另一方面,生物基树脂的引入使碳纤维外壳的碳足迹降低73%,响应欧盟环保法规要求。智能材料的融合更开启新可能——嵌入光纤传感器的碳纤维外壳可实时监测结构健康状态,结合AI算法实现故障预警,使维护成本降低35%。预计到2028年,随着48K大丝束碳纤维量产和自动化工艺普及,碳纤维外壳在无人机中的应用比例将突破60%,成为低空经济发展的核心材料支撑。

碳纤维外壳的普及不仅是材料的替代,更是无人机设计理念的革新。它通过轻量化与高强度的性能协同,解决了无人机"飞得久"与"飞得稳"的核心矛盾;借助材料设计的灵活性,实现了不同场景的精准适配;依靠制造工艺的进步,完成了从高端定制到规模量产的跨越。在低空经济加速崛起的背景下,碳纤维复合材料正成为无人机性能突破的关键支点,推动着这一新兴产业从技术探索走向商业落地,为物流、农业、应急等领域提供更高效、更可靠的空中解决方案。