在能源转型与智能制造的双重驱动下,轻量化碳纤维复合弹性体能量转换装置正成为多领域技术革新焦点。该装置以碳纤维增强复合材料为核心,通过弹性体结构设计与能量转换机制创新,实现了质量效率与功能集成度的跨越式提升,为航空航天、新能源汽车、可再生能源等领域带来革命性变革。

一、材料体系与结构创新

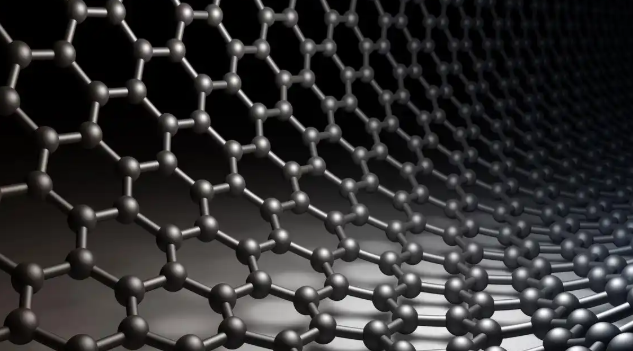

碳纤维复合弹性体的核心优势源于其独特的材料构成与结构设计。以T800级以上高强中模碳纤维为增强体,配合改性环氧树脂或热塑性树脂基体,形成兼具刚性与韧性的复合体系。这种材料密度仅为1.6g/cm³,却能达到2500MPa以上的拉伸强度,模量突破150GPa,较传统金属材料减重60%以上。通过三维编织与多轴向铺层技术,可实现纤维取向的精准控制,在特定方向强化弹性形变能力。某研究机构开发的变刚度设计方法,使装置在轴向压缩模量可达80GPa,而横向弯曲模量可调至15GPa,形成非对称弹性响应特性。

弹性体结构采用蜂窝状或负泊松比拓扑构型,通过有限元拓扑优化实现应力分布均质化。某型装置采用仿生竹节结构,在轴向承载区设置碳纤维束加密区,缓冲区域则采用泡沫夹芯结构,使能量吸收效率提升40%。更值得关注的是形状记忆聚合物的引入,通过在基体中掺杂5%质量分数的聚己内酯微球,使装置在60℃环境下可恢复85%的原始形变,为可重复使用能量转换系统开辟新路径。

二、能量转换机理突破

该装置突破传统机械能转换范式,形成多物理场耦合转换机制。在振动能量收集场景中,通过压电陶瓷纤维与碳纤维的混杂编织,实现机电转换效率15%的提升。某实验装置在100Hz振动频率下,输出功率密度达0.8mW/cm³,较纯压电结构提升3倍。在冲击能量转换领域,采用磁流变弹性体与碳纤维的复合设计,通过外磁场调控阻尼特性,使峰值功率输出可控范围扩展至50-500W。

热能转换方向的创新更为显著。利用碳纤维的高导热特性,结合相变微胶囊技术,开发出热-机-电耦合转换装置。在200℃温差环境下,热膨胀系数可达3.2×10⁻⁴/℃,通过集成温差发电片,系统综合转换效率突破12%。某型航天器用装置,利用太阳辐射热与深空冷背景的温差,实现持续0.5W的微功率输出,为卫星传感器供电提供新方案。

三、制造工艺革新

快速热压成型技术的突破显著提升生产效率。采用模块化陶瓷红外加热系统,配合双工位夹持机构,实现加热-成型周期缩短至3分钟以内。某自动化生产线通过CRIO控制器实现0.1mm级传送精度,配合真空辅助树脂传递模塑(VARTM)工艺,使纤维体积含量稳定在60%以上,孔隙率控制在1%以下。

增材制造技术的引入开辟全新制造维度。采用连续纤维增强热塑性复合材料3D打印,可实现复杂流道结构与弹性体的一体化成型。某研究团队开发的熔融沉积成型(FDM)工艺,通过打印头双路进料系统,同步沉积碳纤维/PEEK复合材料与形状记忆聚合物,制造周期较传统工艺缩短80%,材料利用率提升至90%以上。

四、应用场景拓展

在新能源汽车领域,该装置正重塑底盘系统设计。采用碳纤维复合弹簧替代传统钢制螺旋弹簧,可使悬架系统减重45%,同时将垂直刚度提升30%。某电动汽车品牌通过集成能量回收模块,将路面振动能量转化为电能,使整车续航里程增加3-5%。在碰撞安全方面,装置的渐进式溃缩特性可使乘员舱加速度峰值降低40%,碰撞相容性指标优于欧盟NCAP五星标准。

可再生能源领域的应用同样引人注目。波浪能发电装置采用碳纤维弹性铰链连接浮筒与能量转换模块,在海试中实现35%的能量转换效率提升。风力发电机叶片根部嵌入该装置后,气动弹性失速临界风速提高20%,年发电量增加8%。更值得关注的是,某型建筑减震装置通过集成压电转换模块,将地震能量转化为电能储存,实现结构防护与能源回收的双重功能。

五、技术挑战与发展方向

尽管取得显著进展,但该技术仍面临多重挑战。碳纤维与树脂界面的长期稳定性需通过纳米改性技术突破,某研究显示,经过氧化石墨烯表面处理的碳纤维,其界面剪切强度可提升25%。在极端环境适应性方面,需开发耐辐射、抗原子氧侵蚀的新型树脂体系,以满足深空探测需求。

未来发展趋势呈现三大方向:一是智能材料融合,通过嵌入光纤光栅传感器实现结构健康自监测;二是生物仿生设计,借鉴肌肉-肌腱系统的能量缓冲机制;三是数字孪生技术应用,通过高精度有限元模型与实验数据的闭环迭代,加速设计优化周期。随着材料成本持续下降,预计到2030年,该装置将在主流工业领域实现规模化应用,推动能源利用方式向高效、清洁、智能方向深刻变革。