在全球城市化进程加速与基础设施老化矛盾日益凸显的背景下,管网系统的数字化改造已成为各国提升城市韧性、实现可持续发展的关键举措。智能复合材料管道技术作为这一领域的突破性创新,正以材料科学、传感器技术、人工智能与工业物联网的深度融合,重新定义传统管网的功能边界,为全球地下基础设施的智能化升级提供核心支撑。

技术突破:从材料革新到功能集成

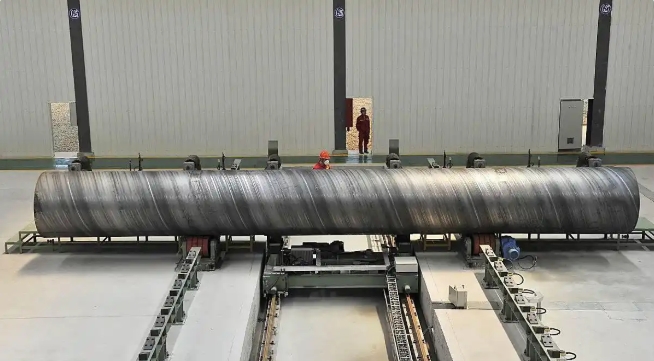

传统管网材料长期面临腐蚀、老化、承压能力不足等痛点,而智能复合材料的出现为行业带来革命性变革。以玄武岩纤维增强复合材料为例,其以天然玄武岩矿石为原料,经高温熔融拉丝制成纤维,兼具高强度、耐腐蚀、环保等特性。数据显示,玄武岩纤维拉伸强度达3800MPa,弹性模量110GPa,抗冲击性能较传统材料提升50%,且在-269℃至980℃的极端温度下仍能保持稳定性能。这种材料不仅比钢管轻75%,比强度更高约4倍,其内壁光滑度更使流体输送效率提升15%-20%,显著降低能耗与初期投资成本。

更关键的是,智能复合材料通过集成化传感器技术实现了从“被动维护”到“主动预警”的跨越。光纤光栅传感器、微硅复合应变传感器等被植入管道结构层,可实时监测压力、温度、流量、化学腐蚀等10余项参数。例如,在管道固化成型过程中,植入式光纤传感器阵列能精准捕捉内部温度场与应变场变化,结合有限元分析建立内应力演变模型,将设计误差率从8%降至3%以下。这种“材料-传感器-算法”的一体化设计,使管道具备自感知、自诊断能力,漏损定位精度提升至米级,事故响应时间缩短80%。

应用场景:重构市政与工业生态

在市政供水领域,智能复合材料管道已展现出显著优势。深圳某区全域管网改造项目中,采用三层复合工艺的玄武岩纤维管道,通过热熔承插与法兰连接技术,将居民小区漏损率从15%降至10%以下。项目集成530平方公里范围内的污水处理厂、700公里管网及35个泵站联动调度系统,实现“厂站网”一体化智能调控,年运维成本降低30%,防汛应急响应效率提升2倍。

工业场景中,该技术同样表现卓越。在化工原料输送领域,耐酸碱腐蚀的复合材料管道使某石化企业年维修次数减少70%;海上石油平台采用抗海水腐蚀的玄武岩管道后,输油管道使用寿命延长至25年,泄漏事故发生率下降90%。更值得关注的是,非开挖修复技术(如紫外光固化CIPP)的市场渗透率在中国从28%提升至40%,机器人检测装备规模保持25%年均增长,推动行业从“大规模开挖”向“微创修复”转型。

产业变革:政策驱动与商业模式创新

全球管网数字化改造市场正经历爆发式增长。2024年市场规模达3800亿元,中国占比32%,增速超全球均值3个百分点。欧盟《城市水资源管理2030》与中国的“十四五”水安全规划形成政策共振,直接拉动智能监测设备需求,预计2025年渗透率突破45%。在东南亚,中国企业的EPC+O模式成功落地首个超10亿规模的管网全域管理项目,展现技术输出的国际竞争力。

商业模式创新同样加速行业升级。深圳项目采用的“绩效付费”模式,将政府投资与社会资本风险共担,项目回报周期缩短40%;英国泰晤士水务公司则通过25年管网更新计划,将trenchless技术占比提升至65%,单位改造成本降低18%。更深远的是,BIM+GIS技术的融合使设计误差率大幅下降,而碳足迹核算成为项目招标刚性指标,推动绿色施工技术降低碳排放强度30%。

挑战与未来:标准化与全球化路径

尽管前景广阔,行业仍面临多重挑战。原材料价格波动(如HDPE管材价格波动±15%)、地方财政承压导致的PPP项目回款周期延长至8-10年,以及智慧管网标准体系滞后造成的系统兼容性问题,均需行业协同破解。可喜的是,川渝地区已发布《玄武岩纤维增强复合材料管道工程应用技术标准》,中国高校与研究机构的专利转化率提升至22%,为技术规模化应用奠定基础。

展望未来,智能复合材料管道将呈现三大趋势:一是材料高性能化,通过纳米改性技术使管道承压能力突破12MPa;二是制造智能化,5G+工业机器人实现管件自动检测与包装,良品率提升至99.8%;三是服务生态化,管网数据平台与智慧城市系统深度对接,形成“监测-预警-决策-处置”的全闭环管理。到2030年,全球市场规模预计达680亿美元,中国将贡献40%以上的增量,一个更安全、更高效、更可持续的地下管网新时代正在到来。