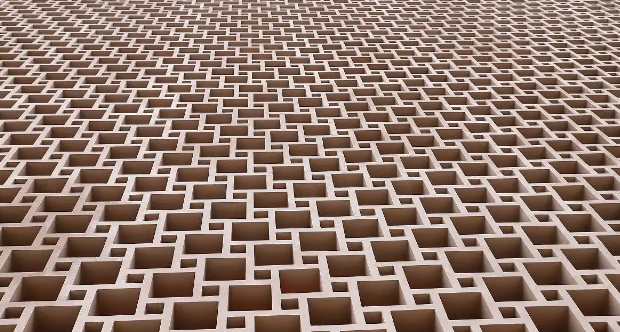

在追求极致性能与效率的天空疆域,蜂窝材料正以仿生学的智慧,重塑航空航天器的设计基因。这种源自六边形几何美学的结构,不仅承载着轻量化的终极使命,更通过多功能集成的颠覆性创新,为飞行器赋予“自适应生命体”般的智慧。

一、自然进化的启示:蜂窝结构的完美力学

六边形蜂窝的几何学优越性,在材料科学领域展现出惊人的适配性:

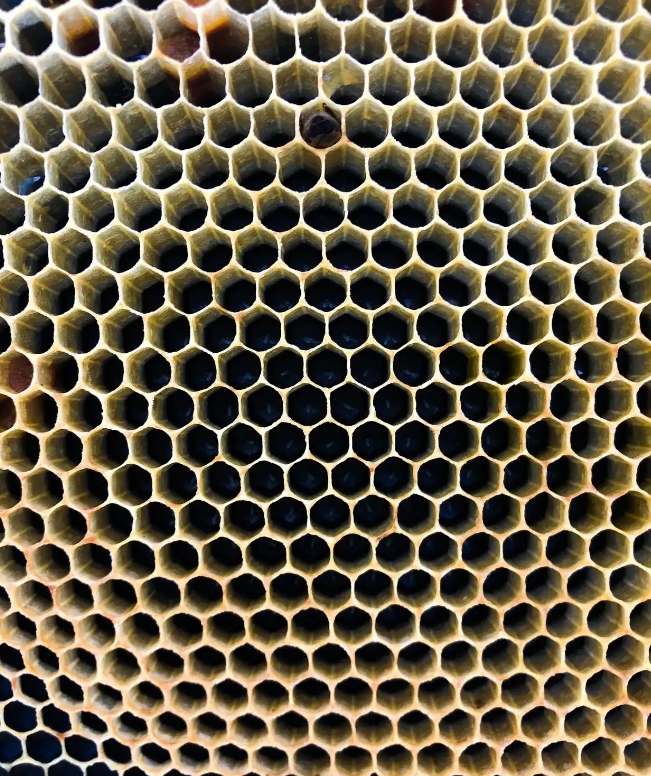

极致轻量化:以铝合金蜂窝为例,其密度仅为实心板的1/10,却能承受超过5MPa的平面压缩强度。

多向能量吸收:蜂窝结构的变形模式可分散冲击载荷至全维度方向,相比传统层合板,抗冲击性能提升40%。

热-声协同管理:封闭蜂窝单元形成天然隔音屏障,同时通过对流抑制实现被动热防护,使卫星设备舱在-200℃至150℃温差下保持恒温。

颠覆性案例:SpaceX的星舰整流罩采用钛合金蜂窝夹芯结构,在再入大气层时,其表面蜂窝单元通过可控压溃吸收98%的气动加热能量,较传统烧蚀材料减重75%。

二、多功能集成革命:从单一结构到智能系统

蜂窝材料正在突破传统航空航天的“功能分层”设计范式,实现三大维度融合:

承重-隔热-散热一体化:在超高音速飞行器鼻锥部位,氧化铝陶瓷蜂窝内嵌液态金属相变材料,既承受5倍音速的气动载荷,又通过相变吸热控制表面温度在800℃以下。

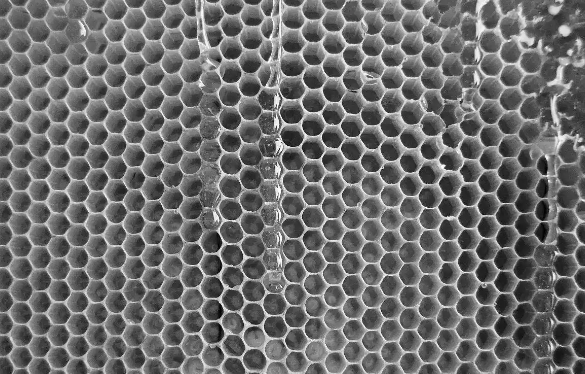

变形-传感-驱动耦合:NASA研发的形状记忆合金蜂窝,可感知温度变化自主改变孔隙率,在机翼形态调节中同时实现气动优化与结构健康监测。

电磁-隐身-通信协同:石墨烯涂覆的玻璃纤维蜂窝,通过周期性结构设计,在X波段实现-30dB的雷达波吸收,同时作为天线阵列基底增强通信信号。

三、制造范式革新:从宏观组装到微观编程

增材制造技术的突破,正在释放蜂窝结构的全部潜力:

多材料梯度打印:通过激光选区熔化技术,在同一蜂窝单元内实现钛合金-镍基高温合金的功能梯度过渡,解决火箭发动机喷管的热应力集中问题。

拓扑优化算法:基于AI生成的非均匀蜂窝结构,使卫星支架在保持承载能力的条件下减重62%,同时提升基频振动响应速度。

4D打印变形结构:哈佛大学研发的湿度响应蜂窝,可在太空微重力环境下通过水分触发形状记忆效应,自主展开成高精度抛物面天线。

四、未来图景:蜂窝宇宙中的智能生态

量子蜂窝材料:探索拓扑绝缘体蜂窝结构,在量子计算机中构建光子晶体波导,实现量子比特间的超低损耗信息传输。

生物杂交系统:模仿骨骼生长机制,开发可注射成型的羟基磷灰石蜂窝支架,用于太空长期驻留人体的骨组织再生。

星链级自修复:在卫星外壳集成微胶囊化修复剂,当蜂窝结构遭受微陨石撞击时,自动释放聚合物填补损伤,延长在轨寿命300%。

在这场由蜂窝结构引发的设计革命中,航空航天器正进化为具备多物理场耦合、自主感知与修复能力的智能系统。当材料微观结构与宏观功能在蜂窝几何中达成完美共振,人类探索宇宙的脚步,或将突破物理法则的表观限制,触及真正意义上的星际文明边界。